Der Mensch als Beherrscher der Natur

von Curt Grottewitz und Wilhelm Bölsche

Bildschmuck und Initialen: A.W.Baum, Berlin

Inhalt

- Zur Einführung

- Veränderungen in der deutschen Baumwelt

- Ausländische Bäume in Deutschland

- Neue Fruchtgehölze in Deutschland

- Einwanderung der Getreidearten in Deutschland

- Eingeschleppte Pflanzen

- Aussterbende deutsche Tiere

- Veränderungen in der deutschen Vogelwelt

- Die Kultur unserer Gartenblumen

- Gartenkunst

- Der Mensch als gestaltende Macht in der Natur (Von Wilhelm Bölsche)

Abbildungen

- Italienische Landschaft mit Agaven, Opuntien, Pinien, Zypresse

- Rest eines mitteleuropäischen Urwaldes in Böhmen

- A Eibe, B Wacholder

- Elsbeere

- A Weiße Maulbeere. B Schwarze Maulbeere. 1 und 2 Maulbeerspinner. 3 Raupe. 4 Kokon

- Roßkastanie

- Friedhof mit Lebensbäumen und Trauerweide

- A Weymouthskiefer. B Gemeine Kiefer

- Getreidearten der Pfahlbauzeit

- Roggen. Zweizeilige Gerste

- Hafer

- Weizenarten

- Stechapfel

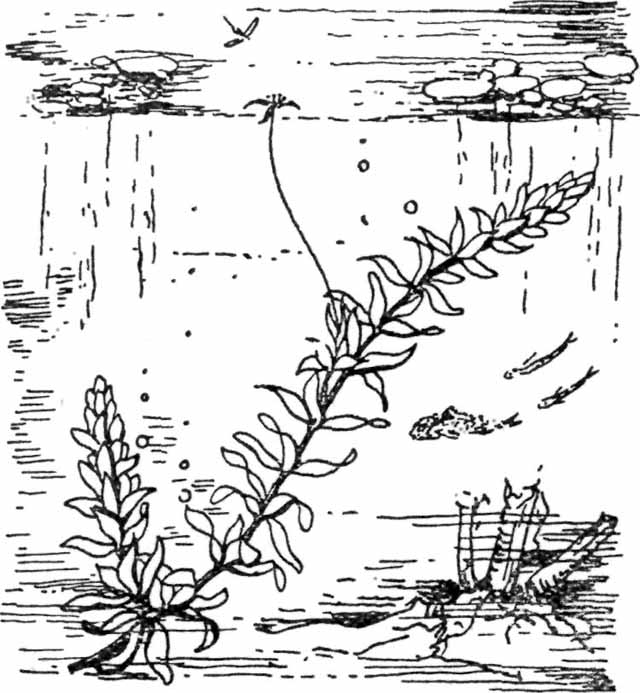

- Wasserpest

- Alpensteinbock

- Luchs

- Apollofalter

- Haubenlerche

- Girlitz

- Schwarzer Storch

- Weißer Storch

- Tulpen

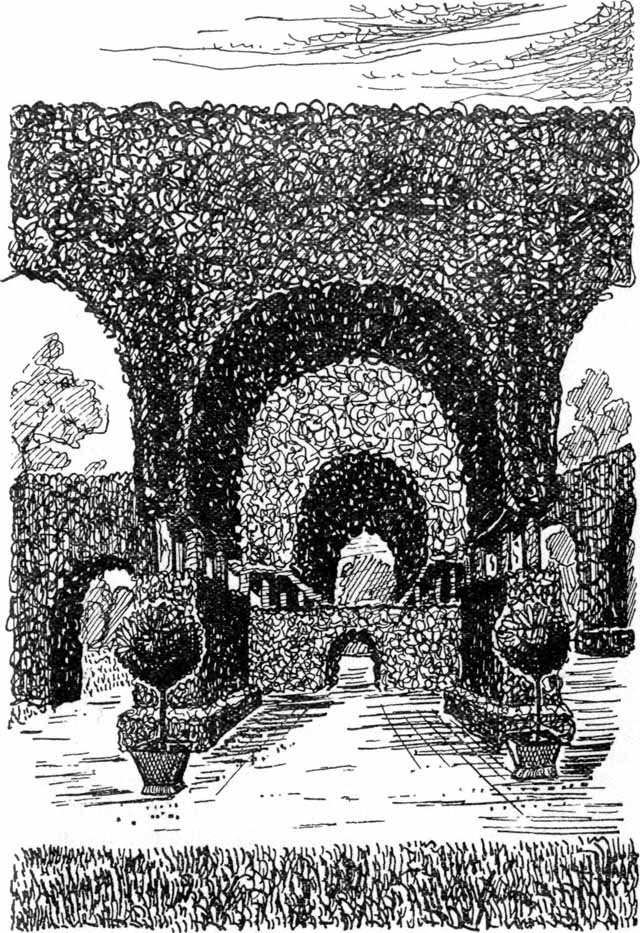

- Motiv aus dem Englischen Garten in München

- Motiv aus Sanssouci

- Versailler Park

- St.-Bernhards-Hund

- Dingo australischer Wildhund

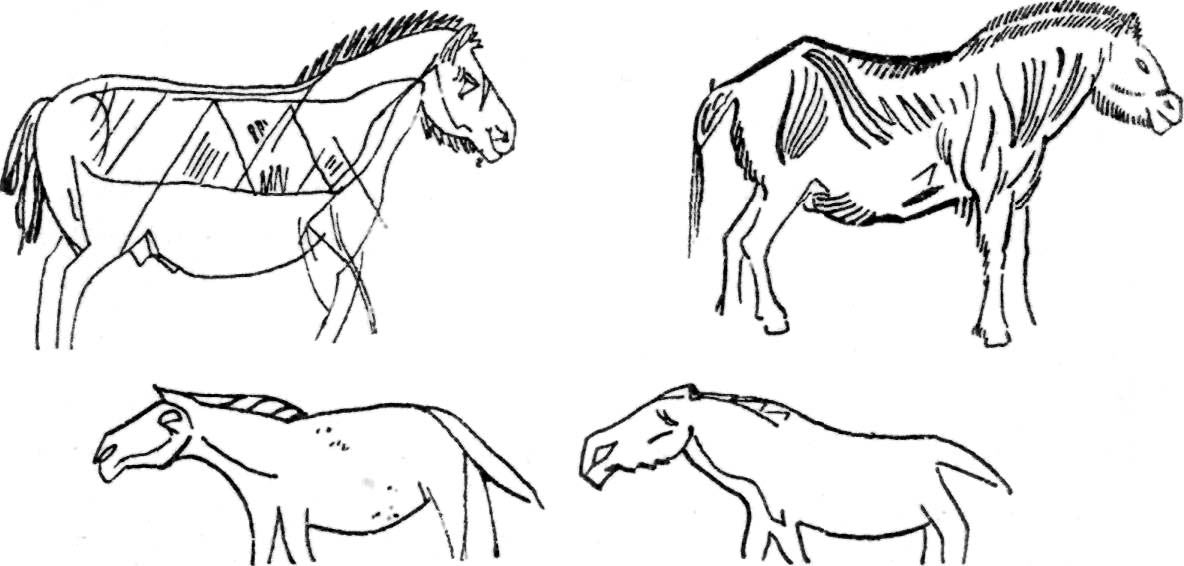

- Wildpferddarstellungen des diluvialen Menschen

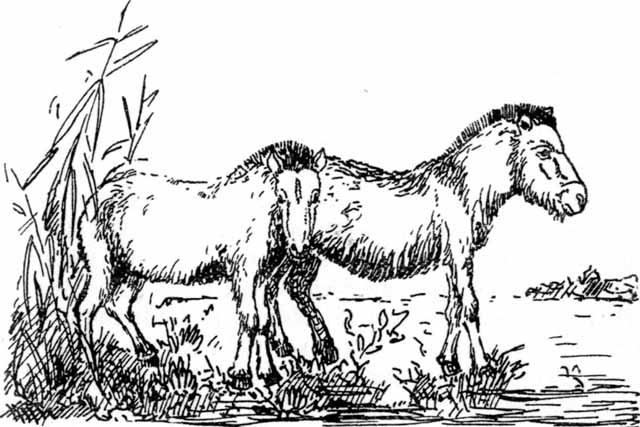

- Urwildpferde

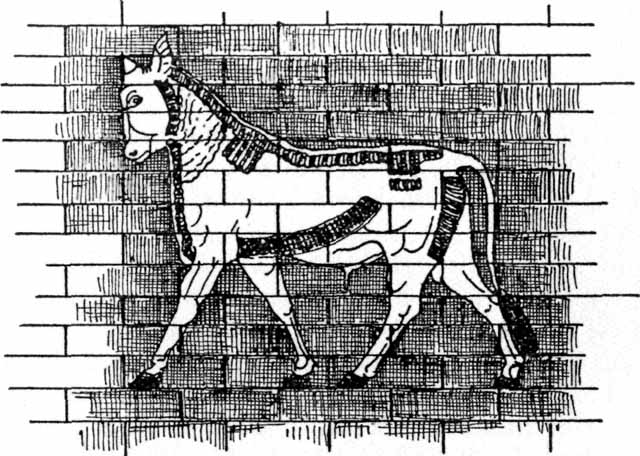

- Urstier. Relief vom lstartor in Babylon

- Mais. Tabak

- Kartoffel

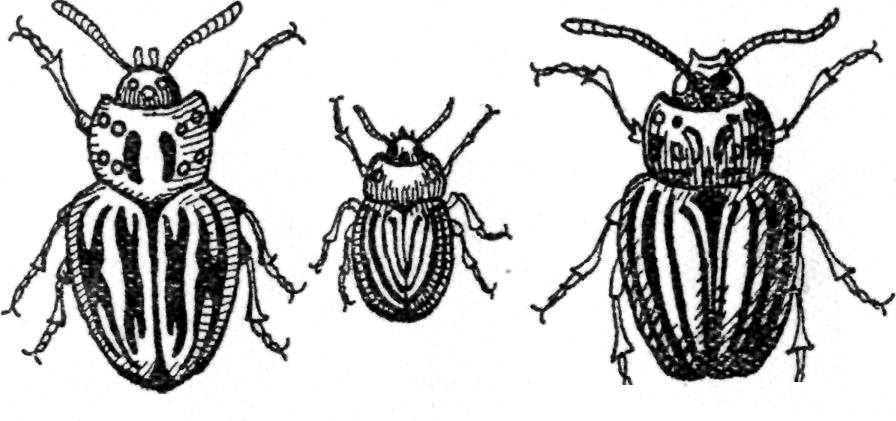

- Kartoffelkäfer in verschiedenen Färbungen, zweieinhalbmal vergrößert

- Schlußbild

I. Zur Einführung

or zwanzig Jahren habe ich einmal geschrieben, daß Grottewitz' Schriften im Herzen unseres Volkes fortleben würden. Diese Prophezeiung ist wahr geworden. Sie haben keinen rauschenden Augenblickserfolg gehabt wie so manches vergängliche Tagesbuch, aber sie dauern still weiter und grünen alljährlich neu wie der deutsche Wald, den ihr Verfasser sogeliebt.

Der Mann, der sich selbst den Schriftstellernamen gegeben, den seine Werke tragen, war kein Kind des Glückes. Kurz nur war die ihm vergönnte Lebensbahn, noch nicht ganz vierzig Jahre, dann raffte ihn ein Unglücksfall beim Baden in einem märkischen See dahin.

In diesen engen Grenzen hat sein reicher Geist unstet nach einer ganz richtigen Stelle zum Ausleben gerungen, meist eingeengt von der äußeren Not auch noch des wirtschaftlichen Tageskampfes. Seine ursprünglichen Studien gingen rein ins Literarische, er fühlte freien Dichterberuf, wie er immer auf seiten der Freiheit stand. Ohne hier zum ausgeklärten Ziele zu kommen, ging er dann über zur Naturwissenschaft, der er äußerlich zugleich als praktischer Landwirt sich zu nähern suchte. Wieweit er sich noch als selbständiger Forscher bewährt haben würde, ist durch seinen jähen Tod unbeantwortet geblieben. Mut und Gedanken hatte er sicherlich dazu.

Jedenfalls sollte aber ein anfänglich nur kleiner Seitenweg dieser späteren Jahre seine glücklichste Tat werden. Der nicht ganz ausgereifte Poet und Schriftsteller fand eine wunderbar schöne und leichtverständliche Form, gegebenen Stoff aus den verschiedensten naturwissenschaftlichen Fachgebieten volkstümlich darzustellen. Dabei faßte er Volk im weitesten Sinne; der schlichteste Arbeiter sollte verstehen können, was er schrieb.

In der kurzen Zeit, die ihm zur eigenen wie fremden Lehre vergönnt war, hat er hier den unbestrittenen Erfolg errungen, einer unserer besten naturwissenschaftlichen Darsteller zu sein — einer der wenigen, die überhaupt auf diesem Gebiet und in seiner Zeit Ernstes geleistet haben.

Curt Grottewitz hat selbst keine Muße mehr gefunden, auch nur das, was er so in verschwenderischer Fülle auf losem Zeitungsblatt in die breiteste Volksmasse hinausstreute, zu geschlossenen Büchern zu sammeln. Erst aus seinem Nachlaß sind jene Dauerwerke, die heute noch fortleben („Sonntage eines Großstädters in der Natur" und „Unser Wald") pietätvoll zusammengestellt worden. Manche schöne Einzelblüte lag noch verstreut und lockte zum nachträglichen Kranz. So ist noch spät, aber sicher nicht unnütz und unlieb, auch diese Sammlung hier entstanden.

Sie braucht keinen Vergessenen zu wecken, sondern wendet sich nur neu an den alten, nie zerstreuten Leserkreis jener früheren Grottewitz-Gemeinde. Der Ton ist der gleiche volkstümlich bescheidene und doch künstlerisch gehobene wie dort. Im Volke selbst, so hoffen wir, ist aber in den Jahrzehnten seither der Sinn zur Heimat und dem ewigen Jungbrunnen ihrer Natur nur reifer und kräftiger geworden. Ich denke, auch die Volksbildung als solche ist inzwischen gewachsen oder hat doch heute freiere Luft zum Wachsen, so daß von ihr aus noch mehr entgegengekommen wird, als den ersten Pionierversuchen des jungen Meisters damals noch beschieden sein konnte.

Nicht so sehr vom Sein als vom Wechsel unseres Naturbildes erzählt dieses Werk.

Manchem erscheint ja, wenn er von der harten Arbeit in den Wald oder die Heide hinauskommt, wenn er wandern und sich ausleben darf da draußen, die Natur als das ewig Beharrende und gerade so beruhigende. Einzelschicksal des Menschen wechselt, die Welle der Kultur steigt und fällt, furchtbare Stürme des Völker- und Soziallebens brausen über uns hinweg; da geht der Bedrängte, Müde wohl zu Baum und Tier, Quelle und Berg, die als stiller Chor in ewiger Ruhe dahinterstehen. „Auf den Bergen ist Freiheit!” singt der Dichter, „Der Hauch der Grüfte steigt nicht hinauf in die reinen Lüfte.”

Und doch ist auch das nicht ganz wahr.

Wir sind nicht umsonst Kinder der Natur. Auch sie unterliegt einer unaufhaltsamen, wenn auch in großen Wirkungen meist unendlich langsamen eigenen Entwicklung. Innere Gesetze, seit Urtagen niemals ruhend, formen weiter an ihr. Unser Erdball, in großen Zusammenhängen des Alls mitschwingend, verschiebt allmählich sein Klima, seine Land- und Wasserverteilung, seinen Sternenhimmel, wie er das in den ungeheuren Zeiträumen der Vorwelt schon mehrfach getan. Mit Wärme und Boden aber machen sich andere Lebensgeschlechter, andere Anpassungsformen der Tiere und Pflanzen geltend.

Freilich: für das kurze Leben des einzelnen, ja, für die wenigen Jahrtausende ganzer Kulturvölker geht dieser Wechsel im reinen inneren Naturbann zunächst so gemächlich, daß unsere gewöhnliche Heimatsbetrachtung, unsere Heimatsliebe und unser Heimatsvertrauen kaum davon Notiz zu nehmen brauchen, sofern nicht rein wissenschaftliches Interesse in Frage kommt.

Aber das große, unruhige Naturkind Mensch ist ja auch selber mit im Spiel, und es rückt allerdings viel nachdrücklicher und fühlbarer am Zeiger der großen Uhr.

Vom Tage, da der Mensch die Natur auf seinem Planeten zu beherrschen begann, hat er sie auch zu verändern, umzuschaffen begonnen nach seinem Bilde — auf seinen Vorteil, sein Glücksideal, sein Schönheitsempfinden. Vielfach unbewußt, manchmal gegen sein Wollen, aber immerfort und unaufhaltsam mit dem ungeheuren Tempo, das allem Menschenfortschritt innewohnt, der in einer, geologisch gerechnet, geradezu lächerlich winzigen Zeitspanne eine ganze Kultur aufgebaut und Dutzende von Malen schon wieder um- und umgeordnet hat. Alle Geschichte, alle kulturelle, wirtschaftliche, politische, die ein Volk erlebt hat in den Jahren seiner Existenz, spiegelt sich heute nicht nur als festes Erbe in der Seele von jedem von uns Nachkommen, der heute dort neu hineingeboren und hineinerzogen wird; sondern der Kundige sieht sie auch bereits in der Landschaft selber ringsum in den deutlichsten Zügen abgeprägt. Zuerst traf das nur das engere Gebiet, wo gerade ein Einzelvolk saß. Aber machtvoll stellte sich allmählich der Verkehr der Völker untereinander dazu. Als phönizische Händler vor dreitausend Jahren zum erstenmal aus den Mittelmeerländern nach unserem Norden zogen, Zinn und Bernstein dort einzuhandeln gegen Purpurgewänder, bunte Gläser und feurigen Südwein, da haben sie gewiß nicht geahnt, daß im Gefolge solchen Handels dermaleinst die ganze Natur des Nordens und Südens sich neu vermischen, Pflanzen und Tiere aus- und einwandern, sich versetzen und absterben würden, daß die Natur gleichsam selber durch die von der Menschentechnik geschaffenen Pforten in neuen Handelsaustausch treten werde.

Da mag nun wohl manchen die melancholische Stimmung überkommen: also es dauert auch da draußen nichts. Wie der Fels von Helgoland allmählich ins Meer stürzt, so bröckelt auch das Land unserer Väter ab — „andre Zeiten, andre Vögel” woran sollen wir uns also halten?

Das ist doch auch wieder verfrüht und in vielem ganz unrichtig. Auf der einen Seite hat dieser Wandel der Natur auch unendlich viel Gutes gebracht. Wir würden uns schwerlich wohl fühlen in den ungesunden und unwegsamen nassen Sumpfwäldern unserer altgermanischen Vorfahren, wenn wir dahin zurückversetzt werden sollten. Der Italiener von heute kann sich sein Land gar nicht mehr denken ohne die Goldorange im dunkeln Laub, die von Baum zu Baum rankende Rebe, den Opuntienkaktus und die himmelhoch blühende Agave, alle deutschen Italienfahrer seit Goethe haben es so gesehen und sich daran berauscht — und doch wissen wir ganz genau, daß Rebe und Orange erst durch menschlichen Kulturhandel aus dem Orient importiert, Kaktus und Agave gar erst aus Amerika seit Kolumbus' Zeiten eingewandert sind. Andererseits wird keine Menschenzutat gerade gewisse tiefste und liebste Züge von Heimatbildern verwischen können. Der Zauber des deutschen Frühlings, den wir in den wärmeren Zonen

Abb. 1. Italienische Landschaft mit Agaven, Opuntien, Pinien, Zypresse.

so schmerzlich vermissen, wird auch unseren fernsten Enkeln noch treu bleiben, und der Schweizer wird seine Berge, mit denen er so verwurzelt ist, so bald nicht missen.

Wiederum manches, das jetzt häßlich aus Uebergangswegen unserer Technik in die Natur eingreift, wird sich gleichsam selbst in absehbarer Zeit wieder herausregulieren. Wenn der Fabrikschornstein heute eine liebliche Landschaft verschandelt, so dürfte er wohl aus inneren Gründen des Fortschritts wieder verschwinden, wenn wir bessere Mittel finden, den Rauch technisch zu bewältigen und zu verwerten. Der Eisenbahndamm, der zuerst unschön und fremd zwischen die Eigenlinien der Natur und Bodenkultur trat, zeigt sich aus der Fülle eben dieser Natur in kurzer Frist wieder mit Grün bekleidet, daß das Auge ihn kaum noch findet, und vielleicht ist auch die Höhe seiner notwendigen Verbreitung mit Anbruch unserer neuen Periode der Flugtechnik überhaupt schon wieder überschritten, ähnlich wie das häßliche Telegraphennetz der freien Welle weicht. Ein vernünftiger Steinbruchbetrieb oder Moorabbau, eine richtige Forsttechnik brauchen auch keineswegs die Natur da zu zerstören, wo Menschengemüt sich ihrer Schönheit erfreuen will.

Wohl allerdings erwächst hier für uns eine ganz bestimmte Pflicht: dem übermäßig und überflüssig raschen Tempo unserer Menschenverschiebung und Menschenzerstörung im vergänglichen Augenblicksbedürfnis gelegentlich eben aus Menschenverstand wieder entgegenzutreten, also allen fühlbaren Auswüchsen gegenüber einen bewußt bremsenden Naturschutz und Heimatschutz zu treiben. Aus dem Menschen selber als einem Stück nicht nur Natur, sondern auch höherer Vernunftnatur muß hier die Korrektur auch für das Naturbild ebenso selbstverständlich kommen.

Wir werden überall mit Recht und allen Mitteln protestieren, wo kurzsichtige Momentinteressen einzelner köstliches vaterländisches Naturgut antasten, das mindestens noch vielen Generationen unserer Nachkommen zur Freude und Belehrung hätte dienen können. Wissenschaftliche und rein gemütliche Interessen kommen hier zusammen. Denn unsere Heimat gehört auch der Forschung, und wenn etwa ein Tier heute willkürlich ausgerottet wird, so ist das auch dort ein schlimmer Verlust, den kein fremder Import ersetzen kann. Wie wenig wissen wir noch vom Nestbau unserer bekanntesten Vogel, vom stillen Lebenslauf selbst mancher volkstümlichsten Tiere. Es erregte Aufsehen in Fachkreisen, als neuerlich ein Zoologe feststellte, daß wir noch heute nicht klar über den Maulwurfsbau unterrichtet seien; wenn uns nun eine vergängliche Damenmode um seines weichen Fellchens willen vorher den ganzen Maulwurf vernichtet hätte! Erfreulicherweise blüht aber auch dieser Naturschutz heute in weitestem Umfang auf und hat endlich auch unsere amtlichen Kreise zu beschäftigen begonnen. Staatliche Stellen für Naturdenkmalpflege, bis ins einzelne bestimmter Tier- und Pflanzennamen gehende Schutzgesetze, Inventarisierung aller in Betracht kommenden Werte mit Einzeichnung in besondere Heimatkarten, Interessierung von Schulen, Forstverwaltungen, Universitätskreisen sind in allen Teilen des Reiches mit Erfolg in die Wege geleitet, wobei diesmal das erfreulichste Zusammenwirken aller Parteien zu bemerken war. Als ganz besonders wirksam haben sich auch bestimmte Reservate, Naturschutzgebiete, Asyle an geeigneten Stellen bewährt: also mehr oder minder große, besonders schöne und an „Natururkunden” reiche Einzelteile unserer Landschaft, die vorläufig jeder künstlichen Veränderung entzogen und auch technisch nicht ausgebeutet werden sollen, sondern bei freiem Weiterblühen doch allen Schutz und Zweck eines Museums genießen.

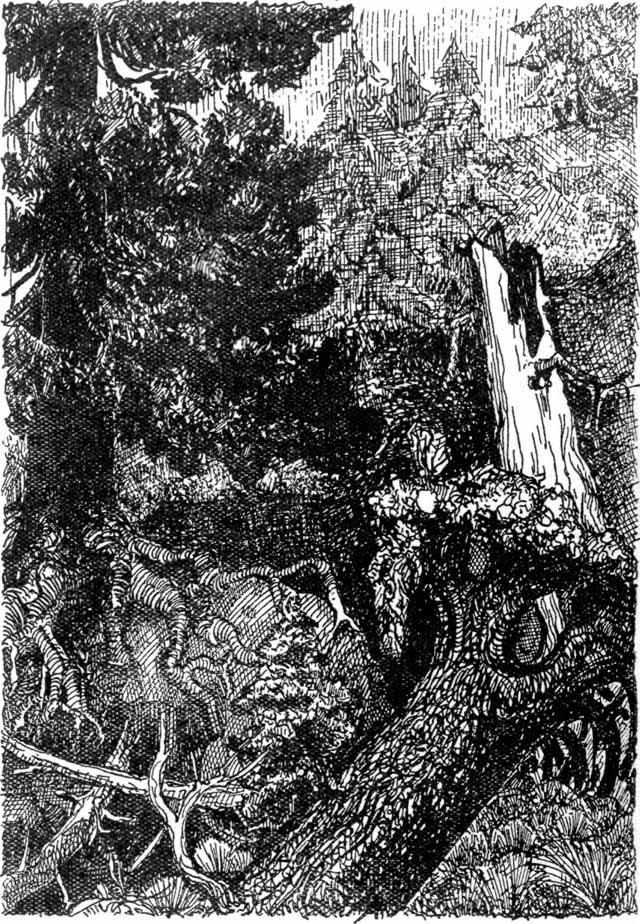

Ein solches Reservat umfaßt z. B. bei Chorin in der Nähe Berlins ein hochcharakteristisches See-, Moor- und Gletschermoränengelände von 167 Hektar Umfang. Andere schützen Teile der Lüneburger Heide, das vom Steinbruchbetrieb bereits furchtbar verheerte rheinische Siebengebirge, den noch erhaltenen Urwaldrest in Oldenburg, die Isarlandschaft oberhalb Münchens, unter fremder Regie den ebenfalls urwaldhaften Böhmer Wald, ferner die Potsdamer Pfaueninsel, gewisse Riesendünen unserer

Abb. 2. Rest eines mitteleuropäischen Urwaldes ln Böhmen.

Meeresküste, wertvolle Vogelkolonien, Hochmoore, selbst bis in die deutsche Alpenwelt bei 2000 Meter Höhe gehen sie schon. Ganz kürzlich ist die sogenannte kleine Schneegrube im Riesengebirge, die noch ein fast unverändertes Gletscherbett der Eiszeit vor Augen führt und zum Teil mit den wunderbarsten hochnordischen Pflanzen als lebendigem Ueberbleibsel dieser Kälteperiode vor vielen tausend Jahren bestanden ist, zu solchem unveränderlichen Naturschutzgebiet erklärt und dadurch, wie zu hoffen, zu Lust und Lehre ferner Urenkel gerettet worden.

Auch einzelne alte Bäume und künstlerisch und wissenschaftlich interessante einzelne Gesteinsklippen (Basaltsäulen, Quadersandstein) und ähnliches können durch die betreffenden Gesetze schon jetzt für unantastbar erklärt werden.

Wo der technische Betrieb mit seiner wachsenden Ausdehnung als solcher aus Wirtschaftsgründen nicht auszuschalten ist, da kann dieser straff organisierte Heimatschutz doch in vielen Fällen beratend und regulierend sich zur Seite stellen, so bei Wasserspiegelsenkungen, Austrocknen der Moore, vor allem dem landschaftlich bedrohlichen Steinbruchbetrieb. Wenn wir hören, daß um 1904 der Abbau des Quadersandsteins in der Sächsischen Schweiz jährlich zweihunderttausend Kubikmeter Steine im Werte von zwei Millionen Mark bewegte und viertausend Arbeiter beschäftigte, so kann solcher Wirtschaftsbetrieb natürlich nicht im heutigen System ohne weiteres abgestellt werden, aber es wird doch als vernünftiger Rat zu hören sein, daß nicht gerade die unersetzliche Schönheit der Elbtalränder zunächst davon betroffen, sondern daß der Abbau ins tiefere Land hinein verlegt werde.

Es sei auch der Name des Mannes hier genannt, der zuerst hochverdienstlich diese gesamte deutsche Schutzforderung in amtliche Kräfte umgesetzt hatte, des verstorbenen Professors Conventz in Danzig.

Es war dem Hauptverfasser dieses Werkes nicht vergönnt, den ganzen Umfang dieser Bestrebungen (die zum Glück auch der Weltkrieg nicht gelähmt hat) noch zu erleben, sonst würde er als Gegengabe seiner Betrachtungen wohl noch öfter und nachdrücklicher auch in seinem Text darauf hingewiesen haben

Andererseits soll der einzelne heimische Wanderer und Naturgenießer sich aber jederzeit auch voll bewußt sein, daß er selber gerade als Genießer in erster Linie auch als solcher Schützer für seine Person verpflichtet ist. Die Natur ist sein großer Volksgarten, wo er auch ohne Gitter und Polizeiplakat immerzu wissen soll, daß man hier nicht willkürlich die schone Naturgottesgabe ausreißt, zertritt und herunterschlägt. Wie überall, so muß auch hier der Begriff Heimat verpflichten — verpflichten zum Dienst an unseren Kindern und Enkeln, die auch an dieser Natur noch ihr Anrecht haben wollen.

Jenen großen und letzten heiligen Wandel aller Dinge aber, den wir auch an dieser Stelle nicht ändern können und schließlich auch nicht wollen — ihn mögen wir still in die Hand des großen Weltgeschickes legen, in das wir alle nun einmal in dieser Natur hineingeboren sind. Auch wir müssen geistig und wirtschaftlich immer weiter — neuen und, wie wir doch wenigstens hoffen, besseren Zielen zu — so wird die Natur zuletzt auch wohl wandern dürfen und zum Guten wandern sollen. Und wo wir selber durch unseren Menschenwandel diesen Naturwandel unterstützen müssen — nicht leichtsinnig, aber auch im Gesetz — da werden wir denken, daß — wie der Philosoph uns wohl sagt, Raum und Zeit seien zuletzt nur menschliche Denkformen — so auch der Begriff Heimat in gewissem Sinne nur eine Tat unseres eigenenSelbst darstelle. Wir sind Kinder unseres Bodens. Aber das Kind ist nicht bloß vom Vater abhängig, sondern es lernt auch der Vater vom Kinde. Das ist eine ewige Wahrheit, die auch hier bleiben muß und zum guten Ende doch auch zur menschlichen Größe gehört.

Wenn in unendlichen, unfaßbaren Fernen wirklich auch die letzte Scholle einmal dessen abgenagt und neu umgesetzt sein sollte, an dem unsere Liebe heute noch so rührend hängt — dann werden auch Geist und Herz unserer Enkel im weitesten Gliede sich so anders und neu eingestellt haben, daß sie wohl auch eine neue Scholle vertragen, ohne ihre edelsten Idealguter selbst deswegen verlieren zu müssen.

Inzwischen ist aber bis dahin noch weit und es gilt noch resolute Arbeit für uns von heute genug: nicht nur in jenem Sinne, unsere Heimatsnatur so lange zu schützen, wie es geht, sondern auch immer weitere Menschenkreise heranzuerziehen zur Liebe an diesem Heimatsbild. Diese Liebe wird auch denen ein unschätzbares Erbe sein, die sich einmal auf eine anders gewendete Natur einstellen müssen und das Dichterwort buchstäblich als wahr erleben: „Andre Zeiten, andre Vögel.” Wieder zu dieser Naturliebe gehört aber immer auch ein Teil Denken und Wissen, und das war es, was ein solcher Mann wie Grottewitz seinem Volk wesentlich vermitteln wollte.

Der Zweck dieses Buches ist in erster und letzter Linie, schöne uns noch erhaltene Worte von Grottewitz selbst in neu dauernder Form weiterzugeben. Das war bestimmend für die Arbeit des Herausgebers.

Es mußte ihre Aufgabe sein, möglichst wenig am Grottewitzschen Text selbst zu ändern, dessen Wert schr oft weniger in dem beruht, was er sagt, als wie er es sagt. Einzelne der dargelegten Dinge ließen oder lassen verschiedene wissenschaftliche Deutungen zu. Es schien aber nicht angemessen, hier willkürlich von einem anderen Standpunkt hineinzukorrigieren, sondern Grottewitz als solcher soll zu uns reden, soll uns sagen, wie er es meinte.

Dagegen schien noch ein zusammenfassendes Schlußbild erwünscht, zu dem er nicht mehr gekommen — und das habe ich, ganz als Eigenarbeit, die mein eigener Name deckt, beigefügt.

Schreiberhau i. R. 1928.

Wilhelm Bölsche.

II. VERÄNDERUNGEN IN DER DEUTSCHEN BAUMWELT

elche ungeheueren Veränderungen die Natur seit etwa zweitausend Jahren in Europa erfahren hat, das grenzt fast ans Unglaubliche. Damals gaben undurchdringliche Wälder und unüberschreitbare Sümpfe die Hauptphysiognomie großer Teile unseres Erdteils ab, es war dort eine rauhe, unkultivierte Wildnis, in der furchtbare Raubtiere den Menschen bedrohten und mächtige Bäume mit wirrem unfruchtbarem Unterholz menschliche Ansiedlungen erschwerten. Wie anders sieht es heute in Europa aus! Es gibt jetzt nur noch wenige Gegenden, wo die Natur sich selbst überlassen bleibt, wo es ihr noch freisteht, ihre Gebilde ohne Rücksicht auf den Schaden oder Nutzen der Menschen hervorzubringen. Im allgemeinen ist heute jeder Fleck europäischer Erde mehr oder weniger Gegenstand menschlicher Kultur. Der Mensch ist es, der bestimmend in die Gesetze der Natur eingreift, der den Boden zubereitet und die Fruchtbarkeit erhöht, der bestimmte Pflanzen, die er als Unkraut bezeichnet, ausrottet, und andere Pflanzen systematisch anbaut, pflegt und möglichst veredelt.

Das Tempo der Naturumgestaltung ist aber im letzten Jahrhundert noch bedeutend schneller geworden.

Die eigenartige Kulturrichtung, die bereits seit vielen Jahrzehnten in allen zivilisierten Staaten herrscht, hat die Natur Deutschlands mehr verändert, als es viele frühere Jahrhunderte zusammen vermocht haben. Zwei Momente treten dabei in den Vordergrund.

Einmal dehnt sieh die menschliche Tätigkeit so fieberhaft schnell über alle Natur aus, daß diese in ihrem Platz immer mehr beschränkt wird.

Dann aber hat das Bestreben, alles augenblicklich Unrentable durch Rentables zu ersetzen, der Natur, auch wo sie im übrigen sich selbst überlassen wird, einen besonderen Stempel aufgedrückt.

Diese Züge machen sich in der Tierwelt, viel auffälliger aber noch in der Pflanzenwelt und da besonders auch in dem Bestand und der Verteilung der Baumarten bemerkbar.

Neben der allgemeinen Vereinfachung und Vereinheitlichung tritt dagegen in einzelnen Fällen das erfreuliche Streben hervor, die Mannigfaltigkeit der Natur zu erhalten oder womöglich noch zu erhöhen.

Wenn man das Gesamtbild der Natur in Deutschland betrachtet, so wird man seit der historischen Zeit drei deutlich voneinander abgegrenzte Epochen unterscheiden können. Jene alte Urwaldzeit, dann die Zeit, in der der Kulturboden und die Naturlandschaft in gleichem Verhältnis zueinander standen, und schließlich die neueste Zeit, die durch die intensive Bodenwirtschaft gekennzeichnei wird, bei der der Mensch auch die Wiesen, Moore und Wälder nach einem strengen System unter sein Joch bringt.

Manche Forscher sind der Ansicht, daß Deutschland in ältester Zeit vollständig mit Urwald bedeckt gewesen ist, auch die heutigen Sümpfe, Moore, Wiesen, Heiden und Steppen. Für die norddeutschen Heiden hat es der verdienstvolle Pflanzengeograph Graebner wahrscheinlich gemacht, daß ihr Boden allmählich durch die Einwirkung des Regens immer mehr der Nährstoffe beraubt und infolgedessen immer ärmer geworden ist. Wo früher noch Birke und Kiefer gedeihen konnten, da vermag jetzt der Boden nur noch das niedrige Heidekraut zu ernähren.

Wie dem auch sei, jedenfalls wurde unter dem Einflüsse des Menschen der Urwald nach und nach gelichtet. Den besten Boden, der von Bäumen bedeckt war, nahm der Mensch zum Körner- und Futterbau in Beschlag. Der Wald erhielt sich nur da, wo der Boden zu landwirtschaftlichen Zwecken nicht zu gebrauchen war. Also in den Gebirgen, wo die steilen Gehänge schwierig oder gar nicht zu bearbeiten sind, der Kulturboden außerdem der Gefahr ausgesetzt ist, von Regengüssen zerrissen und ins Tal getragen zu werden. Auf den höheren Bergen ist außerdem das Klima der Ansiedlung des Menschen und der Erhaltung der Baumwelt nicht günstig. Auch in der Ebene haben sich kleine Wäldchen an steilen Talwänden bis in die Gegenwart herübergerettet. Größere Ausdehnung in der Ebene hat der Wald noch in den dürren Sandgegenden des nordöstlichen Deutschlands, hier ist der Boden zum Ackerbau zu schlecht. Abgesehen von diesen landwirtschaftlich ungünstigen Verhältnissen, die hier den Fortbestand der Baumvegetation sicherten, erhielt sich der Wald in vorteilhaften Lagen nur da, wo er Besitz des Staates, einer größeren wohlhabenden Gemeinde oder eines reichen Magnaten war.

So lagen die Verhältnisse bis vor etwa fünfzig Jahren. Von da an begann eine neue Periode in dem Verhältnis zwischen Mensch und Baumwelt.

Von jetzt an ist der Begriff „rationelle Wirtschaft” das leitende Prinzip bei allen kulturellen Veränderungen, die mit der Natur vorgenommen werden.

Im allgemeinen ist diese Periode der Baumvegetation ungünstig gewesen. In kurzer Zeit sind in den fruchtbaren Gegenden Mittel- und Süddeutschlands unzählige Buschwäldchen ausgerodet worden, obwohl sie in landwirtschaftlich ungünstiger Lage standen. Aber die verbesserte Technik, die künstlichen Düngemittel, die fast zur Mode gewordene und mitunter sehr kostspielige Sucht, Meliorationen vorzunehmen, hat den bisherigen Waldesboden immer mehr in das Bereich des Landwirtes gezogen. Auch die waldreichen Sandgebiete Norddeutschlands haben in den letzten Jahrzehnten eine bemerkenswerte Lichtung erfahren. Die Beobachtung, daß in frisch gerodeten Wäldern Roggen, zumal bei künstlichem Dünger, bisweilen sehr gut gerät, führte zu umfangreichen Ausrodungen. Der Boden verarmte freilich immer mehr, es stellten sich Mißernten ein, Mittel und Energie zur Aufforstung fehlten oder wo sie vorhanden waren, schlug der Versuch fehl, wie denn die Kiefer nach landwirtschaftlicher Nutzung des Bodens nicht leicht mehr aufkommt. So liegen denn jetzt weite Felder, die früher Kiefernwald trugen, brach und veröden und verarmen. Sie tragen zudem dazu bei, die Trockenheit des Klimas, den größten Nachteil der norddeutschen Sandgegenden, zu erhöhen.

Die Bereitwilligkeit, große Waldstriche auszuroden, wurde und wird noch jetzt durch die verlockenden Angebote der Holzhändler gefördert, die ihrerseits die Bedürfnisse der Bergwerke an Grubenholz und die stetig wachsende Nachfrage der Holzstoffabriken zu befriedigen haben. In den norddeutschen Kieferngegenden sind große Waldbestände im Besitze von Privatleuten, besonders von mittleren und kleineren Bauern, die den Lockungen zur Ausrodung ihrer Wälder nicht widerstehen können. Und doch birgt diese augenblicklich günstige Ausnutzung des Bodenertrags große Gefahren für die Zukunft. Auch die Gemeinden, die reichen Gutsherren, ja selbst der Staat hüten in letzter Zeit nicht mehr so sorgfältig wie früher ihren Waldbesitz. Die großen Angebote von Bau- und Terraingesellschaften, die Ausdehnung der Städte, die für den Moment vorteilhafte Einnahme aus dem geschlagenen Holz verringern fortgesetzt den Waldbestand.

Der Wald selbst, die Baumwelt hat jetzt ein neues Gepräge erhalten. An die Stelle des alten Plänterwaldes, der in Anlehnung an die Natur Bäume aller Jahrgänge gemischt enthielt, ist der moderne Forst getreten, in dem in regelmäßigen Revieren Bäume nach Jahrgängen geordnet sind. In solchen Forsten, in denen einzelne Reviere auf einmal kahl gehauen und ebenso in einem Jahre wieder aufgeforstet werden, ist natürlich die alte Mannigfaltigkeit des Waldes ganz verschwunden, es ist kein Wald mehr, sondern eine Baumplantage.

Diese Forstwirtschaft ist jetzt überall in Deutschland durchgeführt, selbst in den Gebirgen, wenn sie hier auch nicht ganz so streng gehandhabt wird. Nur kleine Privatwälder, besonders Buschwälder an Abhangen, einzelne Partien unkultivierter Gegenden, z. B. des Böhmer Waldes, haben noch die alte Naturwildheit bewahrt.

Dieser Forstbetrieb bietet gewiß sehr viele Vorteile, er erleichtert die Wirtschaft außerordentlich, macht sie übersichtlich und vereinfacht die Abholzung und Abfuhr der Stämme. Er begünstigt aber auch das Auftreten verheerender Krankheiten, die besonders leicht über eine junge Schonung herfallen. Die Aufforstung ist öfter durch Witterungseinflüsse gefährdet, da die jungen Pflanzen den fehlenden Schutz der alten Bäume nicht immer leicht ertragen. Nach F. Petzi waren im Bayrischen Walde um das Jahr 1850 noch siebzig Prozent des Bestandes Tanne, jetzt sind es nur noch dreißig Prozent, ja, in Jungständen kaum zwanzig Prozent. Petzi sagt, daß diese Erscheinung durch die heutige Forstwirtschaft hervorgerufen sei. Auf Revieren, die durch Kahlhieb vollständig von allem Baumwuchs entblößt sind, kommt die Tanne nur schwer auf.

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß die heutige Forstwirtschaft nicht nur das Bild des Waldes, sondern auch den Artenbestand verändert.

Zwar ist auch schon früher unter dem Einfluß des Menschen mitunter eine Verschiebung von Baumarten vorgekommen, so ist der Thüringer Wald früher mit Laubbäumen bedeckt gewesen und erst allmählich ist an ihre Stelle der Fichtenbestand getreten.

Aber jetzt wird diese Verschiebung systematischer vorgenommen, der gemischte Laubwald weicht mehr und mehr den reinen Beständen von Buchen, Eichen, Fichten und Kiefern.

Das führt zu einer großen Eintönigkeit, die vom Standpunkte landschaftlicher Schönheit tief zu bedauern ist. Die weniger nützlichen Bäume werden immer mehr unterdrückt. Linden, Ahorn, Weiden, Erlen, selbst Ulmen und Birken werden in den Forsten immer seltener.

Es ist merkwürdigerweise bisher noch nicht vorgekommen, daß ein Baum Deutschlands unter dem Einflüsse der Kultur vollständig ausgerottet worden wäre.

Aber schon nach Ablauf der zweiten Periode waren einige Baumarten selten geworden, und die jetzige Phase der Waldwirtschaft hat natürlich die Existenzbedingungen jener Arten noch ein bedeutendes verschlechtert.

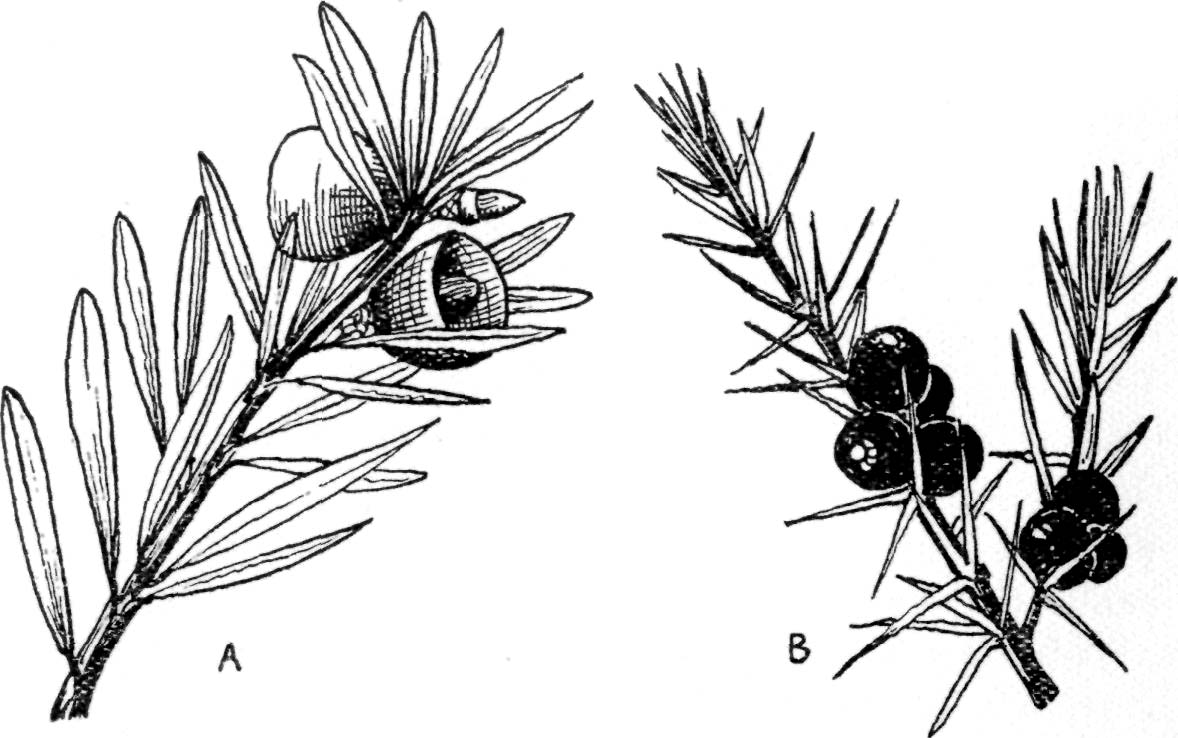

Es handelt sich hier um drei Bäume; die Eibe (Taxus) und zwei Kernobstarten, die Elsbeere und den Speierling.

Die Eibe ist bereits in früherer Zeit selten geworden, da sie wegen ihres vorzüglichen Holzes sehr begehrt war und der Wald nach dieser Baumart abgesucht wurde. Das langsame Wachstum, die geringe Vermehrungsfähigkeit machen die Eibe für unsere raschlebige Zeit untauglich, in Norddeutschland kann man die wildwachsenden Taxusexemplare zählen, und auch im übrigen Deutschland sind sie selten genug.

Abb. 3. A Eibe, B Wacholder.

Sehr selten ist sodann der Speierling (Pirus domestica), der der Eberesche äußerlich ähnlich und ihr auch am nächsten verwandt ist.

Die Elsbeere (Pirus torminalis) mit weißdornartigen Blättern besitzt im nördlichen Deutschland nur wenig Standorte, und auch in den übrigen Teilen des Reiches ist sie nur hin und wieder zu finden.

Ein dritter Kernobstbaum, die Mehlbeere, ist zwar etwas häufiger als die beiden vorerwähnten, aber sie hat nicht entfernt die Verbreitung wie die Linde und die Eberesche, von der Eiche und der Fichte ganz zu schweigen.

Deutschland zählt gegen vierzig Baumarten. Sehr reichartig ist es also in dieser Beziehung nicht, besonders wenn man gleichgroße Gebiete derselben Breitengrade in Nordamerika oder im östlichen Asien zum Vergleich heranzieht.

Abb. 4. Elsbeere.

Vor der Eiszeit besaß auch unser Vaterland bedeutend mehr Baumarten, die denselben Gattungen angehörten, wie jene nordamerikanischen und ostasiatischen. Aber die Eiszeit vernichtete bei uns diese Bäume.

So hat denn Deutschland gewiß nicht so viel Ueberfluß an Baumarten, daß es auch nur eine von ihnen gänzlich aussterben lassen dürfte. In neuester Zeit wird daher den gefährdeten Baumarten eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Denn obwohl im allgemeinen das heutige Verhältnis des Menschen zur Vegetation die Mannigfaltigkeit, Ursprünglichkeit und Ausdehnung des Baumbestandes erheblich einschränkt, so fehlt es doch nicht an Bestrebungen, dieser Richtung der Entwicklung einigermaßen entgegenzuarbeiten. Was zunächst die Fürsorge für die selten gewordenen Bäume betrifft, so hat Conwentz in Danzig die Anregung gegeben, daß ihnen von Staats wegen ein Schutz gewährt wird. Dieser Schutz soll sich überhaupt auf alle Bäume erstrecken, die durch ihre Größe, ihr Alter, ihre Geschichte oder aus irgendeinem andern Grunde der Erhaltung wert sind. Für die Provinz Westpreußen speziell hat Conwentz ein „Forstbotanisches Merkbuch” herausgegeben, in dem diese einzelnen Baumindividuen bezeichnet werden. Andere Provinzen und Staaten sind im Begriff, diesem Beispiel zu folgen. Werden die Forstbeamten alsdann auf die in ihren Revieren stehenden merkwürdigen Bäume aufmerksam gemacht, so wird es in Zukunft verhütet werden, daß sie der Axt zum Opfer fallen.

Ein nicht unbedeutendes Terrain hat sich die Baumwelt in den letzten Jahrzehnten dadurch erobert, daß die zahlreichen neu entstandenen Straßen eine Bepflanzung erforderten. Es hat sich überhaupt die Kenntnis Bahn gebrochen, daß auch Gemeinde- und Feldwege durch die Bepflanzung mit Bäumen bei Nacht und bei Schneewetter an Verkehrswert gewinnen und außerdem einen nicht zu verachtenden Nebengewinn gewähren. In Sachsen ist es neuerdings Vorschrift, auch an Feldwegen Bäume anzupflanzen. An Gemeinde- und Privatwegen finden in günstigen Gegenden meistens Obstbäume ihren Platz, im Süden vorwiegend Kernobst, in Sachsen und Schlesien Kirschen und Pflaumen.

In den warmen Gegenden des südwestlichen Deutschlands war vor einigen Jahrzehnten noch der Walnußbaum häufig anzutreffen, der mit seinen großen Blättern und seiner ausgedehnten Krone herrliche schattige Alleen bildete. Jetzt muß er dem Kernobst mehr und mehr weichen. Der ausschlaggebende Grund ist nach einer Fachzeitschrift im Obstbau derselbe, der auch sonst verschiedene Baumarten in den Hintergrund gedrängt hat: die gegenwärtige Unrentabilität. Die Ernte der Nüsse ist umständlich und gefährlich, dazu haben sie jetzt keinen hohen Preis mehr. Außerdem beeinträchtigt der Baum mit seiner großen Krone und seinen weitziehenden Wurzeln den Ertrag der angrenzenden Felder.

In den norddeutschen Sandgegenden hat die Akazie als Straßenbaum für unchaussierte Wege eine große Bedeutung erlangt. Silberweiden, Schwarz- und Spitzpappeln sind wegen ihres schnellen Wachstums gerade für die Wegränder geeignet, da Bäume im jugendlichen Alter hier immer vielen Gefahren ausgesetzt sind. An den Chausseen kommt mancher Baum zur Geltung, der in den Forsten zurückgesetzt wird, der Ahorn, die Linde, die Eberesche. Auf den Chausseen sieht man nicht nur auf die Rentabilität, sondern auch auf die Stattlichkeit der Bäume.

Das ist auch auf den Straßen innerhalb der Städte der Fall. Nur ist hier die Auswahl in den ungünstigen Luft- und Lichtverhältnissen, unter dem absperrenden Pflaster sehr beschränkt.

Ueberall hat das lebhafte Verlangen nach Eleganz zur Einführung von ausländischen Baumarten geführt. Die einheimischen Lindenarten sind durch die Krimlinde ersetzt worden, die eine schönere Belaubung besitzt und sich auch in den Herbst hinein länger frisch erhält. Der kalifornische Ahorn, der Silberahorn, der ebenfalls aus Nordamerika stammt, die amerikanische Ulme, die größere Blätter besitzt und schneller wächst als die einheimischen Arten, die Scharlacheiche mit ihrer prachtvollen leuchtendroten Herbstfärbung — all diese Baumarten sind häufig an den Chausseen zu sehen.

Eine große Pflege erfährt die Baumwelt in den Parkanlagen und Villengärten, die in den letzten Jahrzehnten in Fülle entstanden sind. Zwar nehmen oft die Villen und Villenstraßen einen Platz ein, an dem vorher eine Baumvegetation stand, aber es sind doch auch viele Villenorte mitten in baumloser Gegend emporgeblüht. In jedem Falle haben die Parkanlagen und Gärten eine große Mannigfaltigkeit in die Baumvegetation gebracht.

Man wird von künstlerischen Standpunkten aus nicht immer mit dieser Zusammenwürfelung von Bäumen aller Arten und aller Länder der gemäßigten Zone zufrieden sein können. Aber das dendrologische (baumkundliche) Interesse hat durch diese Baumwelt der Villengärten und Parkanlagen eine große Förderung erfahren. Welche Menge ausländischer Bäume sind dadurch bei uns eingeführt worden, die nun von jedem Naturfreunde bequem betrachtet und bewundert werden können. Es hat sieh gezeigt, daß die nordamerikanischen Bäume bis weit in den Süden hinein, die Bäume Sibiriens, Chinas und Japans nördlich der subtropischen Zone, ja die des Himalaja, Nordpersiens und einige der südlich gemäßigten Zone bei uns gut gedeihen. So enthalten denn die neueren Parkanlagen viele Hunderte von Baumarten.

Von dieser großen Zahl ausländischer Baumarten sind freilich nur wenige geeignet, sich bei uns vollständig einzubürgern, so wie es mit der Akazie und der Roßkastanie der Fall ist. Es sind schon mehrfach Versuche gemacht worden, die ausländischen Bäume daraufhin zu prüfen, ob sie sich für uns zur Massenanpflanzung, also besonders zur forstlichen Verwendung eignen würden. Die Weymouthskiefer hat sich bereits als ein wertvoller Baum für den deutschen Wald erwiesen. In Bayern wurden unter Leitung von H. Mayr forstliche Anbauversuche mit ausländischen Baumarten angestellt. Als besonders wertvoll erwies sich dabei der abendländische Lebensbaum und die Bankskiefer, beide aus Nordamerika.

Der Lebensbaum eignet sich als Schutzholzart bei Aufforstung von sumpfigen Terrains ebenso wie von dürrem Oedland, da er sowohl außerordentliche Nässe wie große Trockenheit, Hitze wie Kälte gleich gut erträgt.

Für die Aufforstung von dürrsten Sandgegenden ist die Bankskiefer von großer Bedeutung. H. Mayr bezeichnete sie als die wertvollste forstliche Einführung aus Nordamerika während eines Jahrzehnts. Zu derselben Wertschätzung dieser Kiefernart gelangt auch Schwappach, der die in großem Maßstabe in den preußischen Staatsforsten ausgeführten Anbauversuche geleitet und ihre Ergebnisse in der „Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen” veröffentlicht hat.

Schwappach hat eine Reihe von ausländischen Baumarten anbauwürdig für den deutschen Wald gefunden. Die amerikanische Esche, die japanische Lärche, den Zuckerahorn, die Roteiche, die Zuckerbirke (Betula lenta) erweisen sich als den entsprechenden deutschen Arten ebenbürtig, in einzelnen Eigenschaften aber als überlegen.

Wertvoll ist außer der bereits erwähnten Bankskiefer die Douglastanne und die Lawsonzypresse, die beide raschwüchsig und nicht empfindlich sind, sodann die spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina), die an Raschwüchsigkeit alle deutschen Forstbäume mit Ausnahme der Esche übertrifft und sich auch auf geringem Boden bewährt hat. Sie gibt ein vortreffliches Möbelholz.

Was den Holzwert anbelangt, so ist ihr die schwarze Walnuß noch überlegen. Da dieser Baum wegen seines sehr gesuchten Holzes in Nordamerika fast gänzlich ausgerottet ist, so würde der Anbau in Deutschland lohnend sein. Allerdings können zur Anpflanzung nur milde Gegenden mit gutem Boden in Betracht kommen. Jedenfalls würde der deutsche Wald durch häufigere Anpflanzung dieser ausländischen Holzarten an Mannigfaltigkeit des Aussehens gewinnen, wenn ihm auch die alte Naturmannigfaltigkeit, die Wildheit und Naturwüchsigkeit unwiederbringlich verlorengegangen sind.

III. AUSLÄNDISCHE BÄUME IN DEUTSCHLAND

eutschland war noch zu Cäsars Zeit und selbst einige Jahrzehnte später vielfach ein undurchdringlicher Urwald. Mit dem Fortschreiten der Kultur lichtete sich dieser Wald, bis er jetzt zum größten Teil ausgerodet und, soweit er sich erhalten hat, in Forst umgewandelt worden ist. Es ist gewiß sehr auffallend, daß bei dieser fast vollständigen Ausrodung des Urwaldes kein einziger Baum vollständig verschwunden ist. Denn auf jedem Fleck deutscher Erde, mit ganz verschwindenden Ausnahmen, hat einmal die Holzaxt oder die Säge gehaust. Allerdings sind einige Baumarten, wie die erwähnte Eibe und Elsbeere, die sehr langsam wachsen und sich nur schwach vermehren, so selten geworden und dem Austerben so nahe gebracht, daß sie nur ein besonderer Schutz durch die Forstverwaltung vor dem gänzlichen Erlöschen bewahren kann.

Die Baumwelt Deutschlands hat indessen auch mancherlei Zuwachs aus fremden Ländern und Erdteilen erhalten. Durch den Menschen sind mehrere ausländische Baumarten bei uns eingeführt und zum Teil bei uns eingebürgert worden.

Schon in altgermanischer Zeit hat Deutschland einige sehr wertvolle Bäume so aus dem Ausland erhalten. Unser Hauspflaumenbaum mit blauen, der Kirschpflaumenbaum mit den runden verschiedenfarbigen Früchten und der Sauerkirschbaum stammen nämlich ursprünglich aus dem Orient. Sie wurden von dort durch die Römer nach Italien gebracht, und als in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung römische Kultur in Deutschland eindrang, da hielten auch diese jetzt so allgemein verbreiteten Obstbäume hier ihren Einzug. Und sie haben sich so an unser Klima gewöhnt, daß sie leicht verwildern und sich durch Samen, teilweise auch durch Ausläufer selbst vermehren.

Diese drei Bäume sind so sehr bei uns eingebürgert, daß man sie jetzt als einheimische betrachten kann.

Der wirtschaftliche Wert besonders der Hauspflaume und der Sauerkirsche ist außerordentlich bedeutend, in Mitteldeutschland werden die Gemeindewege sehr oft mit Pflaumenbäumen, in Norddeutschland häufig mit Sauerkirschbäumen bepflanzt. Besonders stattliche Bäume sind beide nicht, in Garten aber machen die Sauerkirschbaume mit ihren wunderbaren blendend weißen Blüten, mit ihren flatternden Hängeästen und ihrem roten Herbstlaub doch in den verschiedenen Jahreszeiten einen recht angenehmen Eindruck.

Auch der Walnußbaum wurde schon früh in Deutschland eingeführt. Auch er ist in Asien und in Persien heimisch und kam von Italien her zu uns. Der Walnußbaum ist ein Freund eines frischen, schweren Bodens, daher ist er in Norddeutschland selten, in Mittel- und Süddeutschland aber in jedem Garten und an vielen Alleen vorhanden. Er ist ein Baum von großer imposanter Schönheit. Der Wert seiner Früchte ist bekannt, und sein Holz ist eins der kostbarsten, die wir besitzen. Er hat sich bei uns ganz und gar eingelebt und wird, da er sehr fruchtbar ist, auch aus unseren Gärten kaum verdrängt werden, obwohl die Walnüsse jetzt schon sehr billig aus Italien importiert werden.

Eine andere Gruppe von Bäumen, die, seit alter Zeit nach Deutschland versetzt, bei uns wegen ihrer Früchte kultiviert werden, haben sich infolge ihrer Empfindlichkeit gegen unser Klima keine so allgemeine Verbreitung verschaffen können. Der Pfirsich, die Aprikose und die Edelkastanie kamen ebenfalls in jenen ersten Zeiten nach Deutschland, als mit der Ausbreitung des Christentums der germanische Urwald sich einigermaßen lichtete und in die Klöster und Klostergärten südländische Kultur einzog. Denn alle drei Baume kamen nicht direkt aus ihrer Heimat, sondern nahmen ebenfalls den Weg über Italien. Pfirsich und Aprikose stammen wiederum aus Mittelasien.

In seiner Gestalt, überhaupt in fast jeder Beziehung, die Früchte ausgenommen, gleicht der Pfirsich dem Mandelbaum.

Allein dieser ist noch viel weniger verbreitet als jener. Während der Pfirsich schließlich in allen Gegenden Deutschlands angebaut werden kann, wenn ihm nur einiger Schutz zuteil wird, kann der Mandelbaum nur in einigen bevorzugten Gegenden des Rheins, der Pfalz und des Elsasses kultiviert werden. Als Zierschmuck wird der Mandelbaum dagegen häufiger in Gärten angepflanzt, ohne indes als solcher eine große Bedeutung zu besitzen.

Die Edelkastanie besitzt auch eine reine lokale Bedeutung, am Rhein und in Süddeutschland wird sie häufiger, in Mitteldeutschland selten, in Norddeutschland nur ausnahmsweise angepflanzt. Auch sie gehört zu den Bäumen, die über Italien bei jener ersten Invasion antiker und christlicher Kultur zu uns kamen. Sie ist aber kein asiatischer Baum, zum mindesten ist ihre Heimat ebensosehr das Mittelmeergebiet. Sie scheint ziemlich früh nach Deutschland gekommen zu sein, denn schon im Jahre 679 wird Küstenholz (Kastanienholz) bei Schlettstadt genannt. In der Pfalz und in Elsaß-Lothringen hat sich die Eßkastanie ganz akklimatisiert, hier wächst sie sogar wild, so daß man anfangs glaubte, sie sei ein einheimischer Baum.

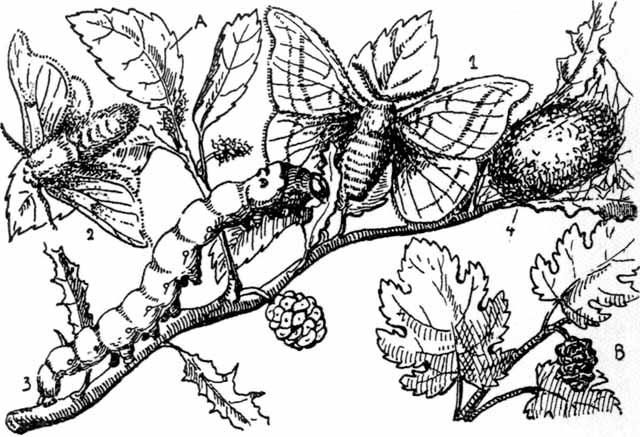

Eigentlich gehört auch der Maulbeerbaum noch zu derselben Gruppe von ausländischen Bäumen. Doch ist seine Bedeutung als früchteliefernde Pflanze recht gering, dagegen besitzt er für die Technik einen ganz eigenartigen Wert. Der Maulbeerbaum kommt bei uns hauptsächlich in zwei Arten, einer schwarzfrüchtigen und einer weißfrüchtigen vor. Beide Pflanzen stammen aus Asien, die weiße speziell aus China. In Italien war nur der schwarze Baum verbreitet und von hier kam er ebenso wie die anderen Kulturbäume nach dem germanischen Norden. Seine Früchte sind weit besser als die des weißen Maulbeerbaumes, dagegen liefert dieser in seinen Blättern das beste und hauptsächlichste Futter für die Seidenraupen. Er wurde erst viel später nach Europa gebracht, nachdem man hier anfing, Seidenzucht zu betreiben. Das geschah erst ums Jahr 1550 in Mailand. 1601 wurde der Seidenbau in Frankreich, viel später, unter Friedrich dem Großen, auch in Preußen eingeführt. Friedrich der Große hat sich viel Mühe gegeben, diesen Erwerbszweig in seinem Lande heimisch zu machen, und die vielen weißen Maulbeerbäume, die in den Kolonien um Berlin damals angepflanzt wurden und zum Teil noch heute stehen, zeugen von den großen Erwartungen, die man auf die Zukunft des Seidenbaues in Norddeutschland setzte. Die Bäume stehen noch, die Seidenzucht ist aber längst verschwunden. Denn die Seidenraupen zeigten sich weit empfindlicher als die Bäume. In der Tat fühlt sich der weiße Maulbeerbaum recht wohl in unserem Klima, nur schade, daß gerade seine Früchte sehr fad und fast widerlich schmecken. Dagegen hat der schwarze Maulbeerbaum weit bessere Früchte, aber gerade er ist viel empfindlicher gegen unser Klima. So kommen denn beide Arten von Maulbeerbäumen bei uns nicht recht zur Geltung, der schwarze nicht, weil er zu empfindlich ist, und der weiße nicht, weil die Zucht der Seidenraupen bei uns mit Schwierigkeiten verbunden ist. Der Maulbeerbaum, dessen Blätter sehr variabel, mitunter ungeteilt, mitunter in der verschiedenartigsten Weise gelappt sind, erreicht eine mittlere Hohe. Er schlägt im Frühjahr ziemlich spät aus; das ist gut für ihn, aber im Frühjahr wirken kahle Bäume nicht sehr freundlich. Im übrigen ist der Maulbeerbaum kein unschöner, aber auch kein besonders hervorstechender Baum.

Abb. 5. A Weiße Maulbeere. B Schwarze Maulbeere. 1 und 2 Maulbeerspinner. 3 Raupe. 4 Kokon.

Es ist sehr merkwürdig, daß seit jener althistorischen Zeit Deutschlands kein neuer Fruchtbaum von irgendwelcher Bedeutung bei uns eingeführt worden ist. Es sind ja nachdem manche Bäume mit eßbaren Früchten zu uns gebracht worden, aber keiner ist auch nur so verbreitet, daß sein Name allgemein bekannt wäre. Denn wer kennt schließlich den Lotosbaum, die amerikanischen Wildpflaumen oder die Eberesche mit eßbaren Früchten?

Bezeichnend für die Entwicklung der menschlichen Kultur ist es, daß in frühen germanischen Zeiten nur Nahrungsbäume zu uns gelangt sind. Ueber die Stillung des Appetits reichte das Interesse für die Baumwelt anscheinend noch nicht hinaus. Doch wollen wir zum Lobe unserer biederen Altvordern annehmen, daß sie wahrscheinlich auch irgendeinen ausländischen Arzneibaum angepflanzt hätten, wenn sie einen hätten ausfindig machen können. Und es ist fast wunderbar, daß ihnen das nicht gelungen ist, denn was sie an Arzneikräutern zusammengetragen haben, das ist gerade keine kleine Menge.

Erst in der Neuzeit sind wieder Bäume zu uns gekommen, die zwar keine eßbaren Früchte liefern, aber dafür mancherlei andere Bedeutung besitzen. Die wertvollsten von ihnen sind die Roßkastanie und die Akazie.

Die Roßkastanie wurde in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts nach Deutschland gebracht.

Sie verbreitete sich von Konstantinopel aus, doch ist ihre ursprüngliche Heimat nicht bekannt. Sie hat sich bei uns vollständig eingebürgert und ist jetzt unzertrennlich mit menschlicher Ansiedlung verbunden. Obgleich sie sich durch Samen selbst fortpflanzt, so verwildert sie doch bei uns nicht eigentlich. Auf freiem Felde, im Walde, selbst am Waldrande wird man sie kaum treffen. Ohne Zweifel bedarf sie der Begünstigung des Menschen, um emporzuwachsen. Der Same, durch Kinder verschleppt, keimt an irgendeinem Zaune, in einem verlorenen Winkel des Hofes oder Gartens, dort wächst sie in die Höhe und wird schließlich bemerkt und, wenn ihr das Schicksal günstig ist, vor das Haus an die Straße gepflanzt. Das ist die Geschichte der meisten Kastanienbäume, die es in deutschen Landen gibt. Es ist immer nur ein Schönheitsbedürfnis oder der Ausfluß einer stillen Naturliebe, wenn jemand eine Roßkastanie pflanzt; denn einen eigentlichen Wert hat der Baum nicht, sein Holz taugt nicht viel, es ist schwammig und fault leicht, und die Früchte werden auch selten verwendet. Daß die Blüten den Bienen eine reichliche Nahrung geben, ist auch nur ein Nebenvorteil, um dessentwillen kaum eine Roßkastanie angepflanzt werden würde. Denn als Bienenweide würden andere Pflanzen mehr in Betracht kommen. Als Zierbaum dagegen hat die Roßkastanie sehr wertvolle Eigenschaften. Sie ist stattlich, gravitätisch und imposant wie kaum ein anderer Baum. Ihr Stamm ist dick und ihre Krone gleicht einer mächtigen kugelrunden Halle. Die siebenfingerigen Blätter haben bei ihrer Größe eine steife feierliche Würde, so wie sie die Bauern bei Festaufzügen lieben. Das Laubdach, wohl dichter noch als es der Walnußbaum hat, hält die heiße Sommersonne von den Fenstern des Hauses ab, vor dem es steht, es läßt auch den Regen nicht so schnell durch.

Im Frühling macht sich die Kastanie sehr bald

bemerklich. Im März schon schwellen die Knospen zur

Kirschengröße an und leuchten, von einem klebrigen Harze

umkleidet, in der Sonne. Im April werden die Knospen immer gewaltiger,

und sie entfalten die ersten Laubfinger viel früher, als die

meisten Bäume ihr Laubkleid anziehen. Mit der Birke zusammen

kündet die Roßkastanie den Eintritt des Vollfrühlings

an. Bald nachdem der erste zartgrüne Laubschmuck erschienen ist,

tauchen die schönen weißen Blütenkerzen auf, die ebenso

vornehm würdevoll aussehen wie der ganze Baum. Gegen den Herbst zu geben die

Früchte den Kindern wochenlang eine stete Unterhaltung, sie sind

ein schönes, unschuldiges Spielzeug, und wenn es auch vorkommt,

daß die Jungen sich die Kastanien gegenseitig an den Kopf werfen,

so schadet das weder den Früchten noch den Köpfen. Die

Roßkastanie besitzt auch eine schöne Herbstfärbung,

mitunter sind es ganz prachtvolle braune Töne,

mitunter auch ist es ein weniger auffälliges Gelb.

Abb. 6. Roßkastanie. So ist denn die Roßkastanie ein Zierbaum ersten

Ranges, sie ist eine Art Volksbaum geworden, den jeder kennt und an dem

jeder seine Freude hat. Auch die Akazie hat viele Eigenschaften, die sie zum

Zierbaum geeignet macht, aber sie ist dabei auch ein höchst

nützlicher Baum. Speziell für das große norddeutsche

Flachland hat sie eine sehr große Bedeutung gewonnen, und sie ist

hier nach der Kiefer ohne Zweifel der verbreitetste Baum. Die Akazie ist noch etwas später nach Deutschland

gekommen als die Roßkastanie. Ihre Heimat ist Nordamerika. Der

Gärtner Heinrichs IV. von Frankreich brachte im Jahre 1600 den

Baum von Virginien nach Paris. Von hier aus hat sich dieser auch nach

Deutschland verbreitet. Die Akazie hat die treffliche Eigenschaft, noch in

leichtem, dürrem Sande zu gedeihen, und sie besitzt ein sehr

schnelles Wachstum. Sie eignet sich daher vorzüglich als

Straßenbaum auf Sandwegen. Zwar macht sie viele und sehr dornige

Wurzelschößlinge, die sich weithin verbreiten und eventuell

mitten im Wege aus der Erde hervorschießen. Aber durch diese

Schößlinge kann sie auch leicht vermehrt werden. Es ist

nicht die Art der niederdeutschen Landleute, Bäume sorgfältig

heranzuziehen, um sie dann zur Anpflanzung an den Gemeindewegen zu

benutzen. Aber die Akazie drängt sich mit ihren häufigen

Schößlingen, die in zwei Jahren schon kleine Bäumchen

geworden sind, geradezu auf. Ausgraben muß er die

Schößlinge doch, damit sie ihm in Hof und Garten nicht

hinderlich werden, und wenn er sie einmal ausgegraben hat, so ist der

Schritt bis zur Anpflanzung an den Feldwegen nicht mehr ganz so weit.

Der Verkehr auf diesen öden, baumlosen Sandfluren wird aber durch

die Straßenbäume, zumal in der Nacht und bei Schnee,

bedeutend sicherer. Die Akazie wird bald ein großer Baum, der

immerhin so viel Schatten gibt, daß in seinem Bereich der Weg

nicht so sehr dörrt, sondern das Gedeihen einer den Sand

befestigenden Vegetation gestattet. Die Akazie liefert auch ein gutes, festes, haltbares

Holz, das zu den verschiedensten Zwecken benutzt werden kann. Der Baum

wird denn auch vielfach forstlich angebaut, die Akazie wird aber mehr

noch als wegen ihres Nutzens zur Zierde angepflanzt. Die Dörfer

des norddeutschen Flachlandes sind voll von Akazien &mdash Häufig genug

sind nicht nur die Dorfstraßen, sondern auch größere

Plätze mit Akazien bewachsen. Ueberall, in Gärten, auf

Kirchhöfen, auf verwildertem Lande machen sie sich breit. Die

Akazie ist leider gar kein Frühlingsbaum und auch kein Herbstbaum.

Sie ist noch kahl und dunkel, wenn schon längst das frische

Maigrün überall hervorgebrochen ist. Erst zur Zeit, wo auch

die Pappeln sich belauben, nach der zweiten oder gar dritten

Woche des Mai, streckt auch die Akazie ihre

Fiederblätter hervor. Die Belaubung selbst ist allerdings sehr

schön, sie ist sehr zierlich da die einzelnen Blättchen der

Blattfiedern sehr klein sind. Wir haben nur sehr wenige Bäume mit

gefiederten Blättern, und keiner von ihnen hat das zarte,

liebliche Laub der Akazie. Eine wunderbare Pracht aber kommt über den Baum,

wenn zu Beginn des Juni die großen weißen

Blütentrauben erscheinen. Das luftige Grün mit dem blendenden

Weiß vereint gibt Farbentöne von unendlicher Zartheit. Der

Duft, der von den Blüten ausgeht, ist freilich schwerer, er ist

schwül und berauschend wie der des Jasmins. Die Dörfer der

Mark sind zur Blütezeit der Akazien erfüllt von diesem

berauschenden Duft, in schwülen Gewitternächten wird er

aufdringlich und förmlich beängstigend. Die Akazien bleiben

im Herbste ziemlich lange grün, zumal wenn der Frost lange

ausbleibt. Aber die Blätter verfärben sich gewöhnlich

nicht, sie werden immer unansehnlicher und schrumpfen zusammen, bis

schließlich die Fiedern abfallen. Mitunter trägt der Baum

schon früh im Herbst eine solche Menge von rötlichschwarzen

Hülsen, daß diese ihm ein fremdartiges, nicht besonders

zierendes Aussehen verleihen. Die Hülsen bleiben den Winter

über hängen, der Wind setzt sie in Bewegung, so daß sie

einander treffen. Dann geht von dem Baum ein surrendes Geräusch

aus, das sich mit den Windstößen und Windpausen

verstärkt oder vermindert. Die Akazie hat einen sehr auffälligen Stamm. Lange,

stark hervortretende Längswülste, die sich bald kreuzen, bald

vereinen, bringen in der Rinde eine sehr eigenartige Zeichnung hervor,

an der man den Baum auch im unbelaubten Zustande schon von weitem

sofort von jedem anderen unterscheiden kann. So allgemein wie die Akazie und die Roßkastanie

ist späterhin kein Baum wieder verbreitet worden. Allerdings

erfreuen sich diese beiden auch einer ganz besonderen Beliebtheit. Es gibt aber immerhin noch einige später

eingeführte Bäume, die man auch ziemlich häufig

antrifft. In Vorgärten und auf Kirchhöfen wird der schon

erwähnte Lebensbaum außerordentlich häufig angepflanzt. Es gibt zwei Arten dieses

dunkeln, steifen, düsteren Nadelbaumes. Der morgenländische

Lebensbaum, der übrigens wohl nicht nur artlich, sondern sogar der

Gattung nach von seinem Namensvetter verschieden ist, kam aus

Zentral- und Ostasien zu uns. Er ist etwas empfindlicher als der

abendländische Lebensbaum, der aus Nordamerika stammt. Der

letztere fühlt sich bei uns ganz einheimisch, und da er sich von

dem asiatischen in der Gestalt nur recht wenig unterscheidet, so wird

er von den beiden am häufigsten angepflanzt. Er ist sehr

anspruchslos, so wie es ein Baum sein muß, der

Volkstümlichkeit erlangen will. Der Lebensbaum ist das Symbol der

Trauer. Die düstere Unbeweglichkeit seiner schuppenförmigen

Nadeln, die steif emporstrebenden Aeste, die lang-pyramidenförmige

Gestalt, die Düsterkeit seiner Belaubung geben dem Baum etwas

ungemein Ernstes und Trauervolles. Auch die Pyramidenpappel ist fast überall

verbreitet; in Sachsen z. B. findet man fast kein Dorf, in dessen

Nähe sich nicht einige Exemplare dieser Baumart befänden. In

Norddeutschland ist sie seltener, überhaupt findet man sie nicht

mehr so häufig wie früher, da jetzt die Mahnung an alle

Landleute ergangen ist, Obstbäume anstatt der Pappeln zu pflanzen,

die noch dazu durch ihre weitlaufenden, flachgehenden Wurzeln das

anliegende Feld aussaugen. Die Pyramidenpappel wurde erst gegen Ende des

achtzehnten Jahrhunderts nach Deutschland gebracht. Sie stammt aus

Italien. Abgesehen von ihrer äußeren Gestalt gleicht sie

unserer Schwarzpappel genau. Viele halten sie daher nur für eine

Abart dieses Baumes. Wie dem auch sei, jedenfalls macht die

Pyramidenpappel oder, wie sie auch heißt, Spitzpappel einen ganz

andern Eindruck. Diese schmale, säulenartige Gestalt hat etwas

unsäglich Feierliches. Eine Allee von Spitzpappeln, eine lange

gerade Reihe vor einem Schlosse macht den Eindruck gewaltiger

Größe und Vornehmheit, sie lenkt den Blick in die

Vergangenheit und läßt den Boden, auf dem sie steht, als den

Schauplatz gewaltiger historischer Ereignisse erscheinen. In der

Gestalt der Zypresse ähnlich, erweckt sie doch nicht die Vorstellung des

Melancholischen, die wir mit dieser verbinden. Die Spitzpappel hat

trotz aller Steifheit immer noch etwas Freundliches, zumal ihre

Blätter, wie bei allen Pappeln, selten ganz ruhig verharren.

Gleich den übrigen Pappeln schlägt auch die Pyramidenpappel

erst spät im Mai aus, und auch im Herbst besitzt sie nichts

Anziehendes. Aber diese einzige säulenförmige Gestalt sichert

ihr einen besonderen Platz in der Baumwelt Deutschlands. Die Pyramidenpappel wächst sehr schnell empor. Doch

ist ihr und auch unserer Schwarzpappel eine amerikanische Art, die

kanadische Pappel, weit überlegen. Sie kam etwa zu derselben Zeit wie ihre italienische

Verwandte nach Deutschland. Aus Nordamerika, dem Wunderland der

Bäume, brachte sie all das Riesenhafte, Schnellebige mit, das

diesem Erdenstück eigen ist. Die Kanadapappel wächst

unglaublich schnell in die Höhe. In ein paar Jahren ist sie ein

hoher Baum geworden, in fünfzehn bis zwanzig Jahren hat sie eine

Stärke erreicht, wie sie eine Eiche kaum in zweihundert Jahren

erlangt. Sie hat etwas sehr Ungeschlachtes. Ihre Krone besteht aus

wenigen Aesten, die sich, fast unverzweigt, sehr lang hinausstrecken.

Daher hat diese Laubkrone nicht die Fülle der Linde oder

Roßkastanie, sie ist vielmehr zerrissen und spendet keinen tiefen

Schatten. Alte Bäume wirken ja durch ihren kolossalen Stamm immer

malerisch, aber im ganzen hat die kanadische Pappel wenig Zierwert.

Dagegen eignet sie sich wegen ihrer Schnellwüchsigkeit gut zum

Straßenbaum, auch wird sie häufig als Platzfüller in

jungen Anlagen angewandt, um später, nachdem die schöneren

Bäume nachgewachsen sind, wieder entfernt zu werden.

Schnellwüchsig wie sie ist, liefert sie sehr bald eine große

Menge von Holz, und da dieses zur Anfertigung verschiedenartiger

landwirtschaftlicher Geräte gut benutzt werden kann, so besitzt

der Baum einen nicht zu unterschätzenden Wert. Noch eine andere ausländische Pappelart wird in

Deutschland nicht selten angepflanzt, die Silberpappel. Sie stammt aus dem Süden und Südosten Europas.

In Italien und Griechenland wächst sie häufig wild, aber

auch in Asien ist sie weit verbreitet. Auch sie ist sehr

schnellwüchsig und wird ebenfalls bald ein großer,

breitstämmiger Baum. Ihre Zweige und die Unterseite ihrer

Blätter sind mit einem weißen Filz überzogen, so

daß der Baum ganz weiß leuchtet. Die Blätter sind

überdies sehr schön ahornartig gelappt und besitzen auf der

Oberseite einen lebhaften schwarzgrünen Glanz. So hat die

Silberpappel ein sehr dekoratives Ausschen; bei älteren

Bäumen geht allerdings das leuchtend weiße Haarkleid etwas

zurück. Man findet die Silberpappel in Parkanlagen sehr

häufig, aber obwohl sie ein sehr schöner, auffälliger

Baum ist, hat sie doch nicht die Bedeutung der beiden anderen

ausländischen Pappeln zu erreichen vermocht. Von den Zierbäumen, die schon vor längerer

Zeit eingeführt worden sind, spielt noch die Trauerweide eine

hervorragende Rolle. Linné hat sie babylonische Weide genannt, weil er

meinte, sie sei der Baum gewesen, unter dem ehemals die Juden

während ihrer Gefangenschaft „an den Wassern Babylons

saßen und weinten”. Indes soll dieser Baum eine Pappel gewesen

sein, jedenfalls war es nicht unsere Trauerweide, denn diese kommt in

Babylon gar nicht vor. Sie stammt vielmehr aus Ostasien, aus Japan und

China. Aus dem ostlichen Asien scheint sie nach Südeuropa gebracht

und dann von hier in der ersten Hälfte des achtzehnten

Jahrhunderts auch in die nördlicheren Lander eingeführt

worden zu sein. Nach England scheint sie zunächst gekommen zu sein. Ueber ihre Einführung dort existiert eine sehr

anmutige Geschichte. Lady Suffolk, eine Freundin Popes, des

berühmten englischen Kritikers, der auch ein großer

Naturfreund war, erhielt aus Spanien — nach einer andern Lesart

aus der Türkei — einen Korb, der aus Weidenruten geflochten

war. Pope, der gerade bei der Dame zu Besuch war, untersuchte den Korb

nicht auf seine Schönheit oder sonst irgendeine Eigenschaft,

sondern daraufhin, ob wohl die Weidenruten noch grün und lebendig

wären. Wirklich fand er noch einige der Zweige in voller

Lebenskraft, und nun wurde eine Rute gepflanzt. Aus ihr ging die

Trauerweide hervor. Popes Name machte diese Trauerweide überall

bekannt. Fremde besuchten sie vielfach, und von ihr sollen alle

Trauerweiden abstammen, auch die, die später in Deutschland

angepflanzt wurden. Der spätere Eigentümer des Gartens, in

dem die Weide stand, ließ zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts

das Exemplar umhauen. Offenbar weniger natur- und menschenfreundlich,

ärgerte er sich über den zahlreichen Besuch von Fremden, die

Popes Trauerweide zu sehen begehrten, und machte so auf gewaltsame

Weise dem Andrang der Fremden und dem historischen Baume ein Ende. Jedenfalls trug Popes Name viel dazu bei, die

Trauerweide zu verbreiten, denn auch in Deutschland war der Name des

englischen Kritikers, der sich zuerst von der Tradition der

französischen Klassiker abwandte und Natur auch in der Kunst

predigte, sehr bekannt. Ein anderer Umstand trug dazu bei, der Trauerweide eine

gewisse Berühmtheit zu verleihen. Auf der Insel St. Helena stand

eine schöne Trauerweide, die der englische Gouverneur mit anderen

Gehölzen dahin verpflanzt hatte. Napoleon I. besuchte die Weide

häufig, und später, nach seinem Tode, pflanzte die Pflegerin,

Madame Bertrand, von diesem Baume Zweige um sein Grab. Daher wird die

babylonische Weide häufig auch Napoleonsweide genannt. Die Trauerweide ist ein Baum von wunderbar malerischem

Aussehen. Sie ist ein schöner, großer Baum, dessen schlanke,

lange Zweige in elegantem Bogen überhängen. Dieses schlaffe,

aufgelöste Herabhängen der Zweige erweckt zwar das

Gefühl stiller Wehmut, aber es liegt über den lichten Aesten

und den langen, schmalen Blättern doch auch eine

hoffnungerweckende Freundlichkeit.

Abb. 7. Friedhof mit Lebensbäumen und Trauerweide.

Im übrigen hat die Trauerweide alle Vorzüge ihrer Gattung. Sie wächst schnell, pflanzt sich leicht durch Ruten und Setzstangen fort, schlägt früh im Jahre aus, und zur Zeit der Blüte, gegen Ende April, bekommt sie durch ihre zahlreichen Kätzchen noch einen besonderen Schmuck. Die Trauerweide wird vielfach auf Kirchhöfen angepflanzt, man sieht sie aber auch in Parkanlagen und selbst hier und da an Wegen. Früher wurde sie jedoch noch häufiger angepflanzt als jetzt. In den letzten Dezennien hat man von vielen Bäumen Trauerformen hervorgesucht oder gezüchtet. Es gibt, wie ein geistvoller Gartenbauschriftsteller jüngst sagte, ungemein viel Trauriges in den heutigen Gärten. Wir haben jetzt eine Traueresche, eine Trauersophore, einen Trauererbsenbaum, sogar einen Trauerapfel.

Ueberhaupt ist durch das zahlreiche Aufblühen von Villen und Villenkolonien, durch die Pflege des städtischen Parkbaues das Bedürfnis nach aparten Bäumen rege geworden. Jeder Parkdirektor, jeder Villenbesitzer möchte womöglich etwas Schöneres in seinem Garten haben als der andere. Dieser Neigung zum Effektvollen, diesem Bemühen um das Auffälligere kam nun die Leichtigkeit des modernen Verkehrs sehr zustatten, der die Bäume aller Länder ohne Schwierigkeit nach Deutschland brachte.

In dem letzten halben Jahrhundert sind ungeheuer viel fremdländische Bäume in unsere Gärten gekommen. Wenige haben sich indes so bewährt, daß sie eine größere oder allgemeine Verbreitung gefunden hätten. Viele werden angepflanzt, weil der Park oder Garten nun einmal nicht aus simpeln deutschen Bäumen bestehen darf. Das würde vielen zu billig und daher verdächtig erscheinen, obwohl sie sicher keine ausländische Esche, Birke, Ulme von einer deutschen unterscheiden können. Mehrere Bäume indes, die sich wirklich auffällig von unseren abheben, stellen entweder besondere Anforderungen, die nicht immer erfüllt werden können, oder sie sind den Baumschulbesitzern noch nicht hinreichend bekannt und sind deshalb noch nicht genügend verbreitet. In der Fülle des Angebotenen kommt auch mitunter das Bessere nicht auf, während eine mit viel Reklame angebotene Baumart häufiger an den Mann gebracht wird. Dazu herrscht jetzt die leidige Gewohnheit, auf künstlichem Wege Bäume mit auffälligen Formen, mit bunten, gelbgeränderten oder geschlitzten Blättern, mit abnormen Blüten usw. zu erzielen. Solche Spielereien, an denen die Züchter viel Geld verdienen, sind jetzt sehr beliebt, während man es sich weniger angelegen sein läßt, die Baumwelt fremder Länder in ihren natürlichen Formen kennenzulernen und anzupflanzen.

Unter den wirklich wertvollen Bäumen, die ziemlich häufig verbreitet sind, nehmen amerikanische Ahornarten einen hervorragenden Platz ein.

Der schönste ist der Blutahorn, aus Nordamerika stammend, der im Frühjahr mit seinen roten Blüten einen prachtvollen Eindruck macht.

Wegen seiner Schnellwüchsigkeit und Anspruchslosigkeit ist auch der aus Kalifornien eingeführte Eschenahorn sehr verbreitet, der, abweichend von den meisten Vertretern seiner Gattung, gefiederte Blätter hat.

Wie der Eschenahorn, so wirkt auch der Silberahorn (auch seine Heimat ist Nordamerika) durch die Eleganz seines Laubes. Doch besitzt der letztere außerdem eine weißliche oder mehr bläuliche Farbe auf der Unterseite seiner Blätter, und das gibt dem Baume noch ein besonders apartes Aussehen.

Der Silberahorn führt seinen Namen nicht ganz mit Recht, mit so weißem Filze bedeckte Blätter wie die bereits erwähnte Silberpappel hat überhaupt kein anderer bei uns gedeihender Baum. Immerhin trägt die Silberlinde — es gibt eine Art aus Ungarn und eine aus Nordamerika — schon eher ihren Namen mit Recht. Auch bei ihr sind die Unterseiten der großen Blätter weißlich. Solche Bäume mit unterseits weißlichen Blättern sehen besonders dann prunkvoll aus, wenn der Wind die Blatter bewegt und womöglich die Sonne auf die Unterseiten scheint.

Bäume von wunderbarer Pracht sind die Magnolien; bei uns werden allerdings die meisten strauchartig gezogen. Die weißen Riesenblüten, die vor den Blättern erscheinen, geben diesen Pflanzen, die teils in Amerika, teils in Japan zu Hause sind, ein wahrhaft tropisches Aussehen.

Seit längerer Zeit schon werden die Platanen, die orientalische sowohl wie die amerikanische, in Deutschland angepflanzt.

Es sind schöne, stattliche Bäume, deren Stamm dadurch eine besondere Zierde bekommt, daß er große Rindenstücke abwirft und infolgedessen weißgesprenkelt aussieht.

Durch zierliche Blütenfülle und Blütenpracht zeichnen sich mehrere ausländische Apfelbaumarten, besonders einige aus China und Sibirien stammende Wildäpfel, aus, beliebt ist auch der mehr strauchartig wachsende Essigbaum mit seinen braunroten Frucht-Sträußen und seinen schönen, großen Fiederblättern, die im Herbste sich herrlich rot färben.

Wegen ihres prachtvollen roten Herbstlaubes werden auch einige nordamerikanische Eichenarten häufiger angepflanzt, die Scharlacheiche, die Sumpfeiche und die Roteiche.

Die Roteiche gehört zu den wenigen neuen ausländischen Baumarten, die auch um ihres praktischen Nutzens willen bei uns kultiviert werden. Es sind eigentlich in den neuen Einführungen nur drei Arten, die in größerem Umfange auch forstlich angebaut werden: Die Roteiche und noch weit mehr die schon erwähnte Weymouthskiefer und ganz neuerdings die Douglastanne. Die Roteiche wurde 1760 in Deutschland eingeführt. Ihre Blätter gleichen denen unserer Eichen weniger, da sie sehr tiefe Einschnitte besitzen.

In Amerika ist das Holz dieser Bäume außerordentlich geschätzt, bei uns übertrifft es jedoch das ihrer einheimischen Verwandten nicht. Allein die Roteiche wächst viel schneller, darum wird sie bereits seit etwa hundert Jahren an verschiedenen Stellen Deutschlands forstlich angebaut. Die Schnellwüchsigkeit ist es auch hauptsächlich, welche der Weymouthskiefer und der Douglastanne in manchen Bodenarten das Uebergewicht über unsere einheimische Kiefer und Tanne respektive Fichte gibt.

Die Weymouthskiefer, die auch aus Nordamerika stammt, ist bereits seit Beginn des achtzehnten Jahrhunderts in Europa bekannt, aber erst nach und nach ist sie weiter verbreitet worden. Sie übertrifft die gemeine Kiefer besonders auf etwas besserem Sandboden, hier ist sie außerordentlich raschwüchsig, sie gedeiht aber überhaupt auf jedem Boden und erträgt auch Beschattung durch andere Bäume sehr gut, so daß sie zu Mischpflanzungen verwandt werden kann. Sie beschattet auch selbst den Boden viel mehr als die gemeine Kiefer und verbessert den Boden dadurch außerordentlich. Das Holz ist leicht, aber haltbar. Es läßt sich sehr bequem bearbeiten und wird deshalb in der Möbeltischlerei zu Schiffs-, Waggon- und Zimmerauskleidung und zu manchen anderen Zwecken benutzt.

Abb. 8. A Weymouthskiefer. B Gemeine Kiefer.

In neuerer Zeit wird der Douglastanne, deren Herkunft das nordwestliche Nordamerika ist, große Aufmerksamkeit geschenkt. Sie ist weit anspruchloser als unsere Fichte und Edeltanne, ist auch noch unempfindlicher gegen Kälte und Trockenheit und wächst dabei mit gewaltiger Schnelligkeit heran. In Preußen wurde sie schon vor einiger Zeit auf dreihundert Morgen Land, die in den verschiedensten Teilen lagen, versuchsweise angebaut, und diese Versuche haben bis jetzt die glänzendsten Resultate ergeben. Auch in den übrigen Teilen Deutschlands und in Oesterreich hat man dieselben günstigen Erfahrungen mit der Douglastanne gemacht, so daß diese ohne Zweifel in kurzer Zeit eine weite Verbreitung finden wird.

Es sind von den vielen hundert Baumarten, die in Deutschland eingeführt worden sind, schließlich nur ganz wenige, die sich bei uns eingebürgert haben, und auch nicht viele, die bei uns eine größere Beliebtheit erlangt haben. Immerhin ist durch sie unsere Baumwelt, die ja an und für sich arm an Arten ist, in nennenswerter Weise bereichert worden. Unsere Wälder und Forsten bestehen zwar fast nur aus einheimischen Arten, aber die menschlichen Ansiedlungen, die Parkanlagen und Straßen sind ohne auslandische Bäume gar nicht mehr denkbar. Eine Menge der wertvollsten Fruchtbäume, die beliebtesten Zierbäume sind aus dem Auslande zu uns gekommen, und die besten von ihnen sind schon seit Jahrhunderten in Deutschland, so daß wir sie ganz zu den unseren zählen können.

IV. NEUE FRUCHTGEHÖLZE IN DEUTSCHLAND

eit Jahrhunderten hat sich in Deutschland kein neuer Baum oder Strauch eingebürgert, dessen Früchte für den Menschen genießbar wären.

Unsere bekannten Obstgehölze, die wir vom Ausland bekommen haben, Pflaumen und Sauerkirschen, Pfirsiche und Aprikosen, der Walnußbaum, der Weinstock, sind bereits im Altertum und im frühesten Mittelalter zu uns gebracht worden. Sie sind wohl alle über Italien zu uns gekommen; die Mönche, welche die römische Kultur im inneren Germanenlande verbreiteten, pflanzten in den Klostergärten die kostbaren Fruchtgewächse an, und von diesen Gärten aus nahmen die fremdländischen Obstgehölze ihren Weg über das ganze Land. Der Weltverkehr steigerte sich in dem Jahrhundert der Entdeckungen außerordentlich, aber zur Bereicherung unserer Obstgärten hat er nichts beigetragen. Amerika wurde entdeckt und lieferte uns die Kartoffel, den Mais und den Tabak, aber Baum oder Strauch mit eßbaren Früchten hat es uns nicht geschenkt, nur das südliche Europa verdankt ihm den Feigenkaktus. Die umfangreiche Obstzucht, die in Amerika jetzt betrieben wird, gründet sich auf unsere Obstarten: Apfel, Birne, Pflaume, Pfirsich und Aprikose.

Bei der Ausdehnung und Leichtigkeit des Weltverkehrs kann es nicht wundernehmen, daß unzählige Arten von Pflanzen fremder Länder und Erdteile zu uns gebracht worden sind. Von ihnen führen aber die meisten ein stilles, wenig beachtetes Dasein in den Gewächshäusern und Freilandbeeten der botanischen Gärten. Ein nicht unerheblicher Teil ausländischer Gewächse wird als Schmuckpflanzen in Parkanlagen und Privatgärten verwendet, einige sind sogar in den einfachsten Bauerngarten und in die Stube des Arbeiters gedrungen.

Unter diesen Gewächsen befinden sich eine Fülle von Bäumen und Sträuchern, die bei uns gut im Freien gedeihen, aber keiner darunter besitzt eßbare Früchte, so daß sich sein Anbau lohnte.

Erst in neuester Zeit hat man versucht, ausländischen Gehölzarten mit eßbaren Früchten eine größere Verbreitung zu verschaffen. Dieser Versuch verdient Beachtung, auch wenn sich keine dieser Pflanzen eine allgemeine Beliebtheit erwerben sollte. Hier und da mochten sich Liebhaber für sie finden, wie für die Tomate und die Artischocke. Mancher möchte auch etwas Interessantes und Apartes in seinem Garten haben, und in diesem Falle wäre eine Anpflanzung der neuen Fruchtgehölze zu empfehlen.

Vor einer Reihe von Jahren wurden japanische Pflaumen bei uns bekannt, die große, schmackhafte Früchte trugen. Sie erschienen in mehreren Sorten und kamen über Nordamerika zu uns. Nun fehlt es bei uns zwar nicht an Pflaumensorten, aber diese japanischen Pflaumen stammen von anderen Arten ab als unsere europäischen.

Denn die Gattung der Pflaumen — Prunus — umfaßt nicht nur unsere Hauszwetsche und Kriechelpflaume, sondern auch Süß- und Sauerkirsche (Prunus avium und Prunus cerasus), ferner die Aprikose (Prunus armeniaca). In dem Schlehdorn haben wir in Deutschland auch eine Wildpflaume.

In anderen Ländern und Erdteilen gibt es nun weit mehr Wildpflaumenarten, Amerika und das östliche Asien besitzen davon eine Menge. Während aber unser Schlehdorn nur kleine, roh kaum zu genießende herbe Früchte liefert, geben verschiedene amerikanische Wildpflaumenarten ein schmackhaftes Obst. Die Japaner, die große Gartenkünstler sind, haben ihre in der Natur wildwachsenden Pflaumenarten oder vielleicht auch nur eine Art, die sich gut dazu eignete, in Zucht genommen und sie so veredelt, wie wir unseren wilden Apfelbaum. Die bei uns eingeführten japanischen Pflaumensorten scheinen fast alle von der dreiblütigen Pflaume (Prunus triflora) abzustammen, die in Ostasien weit verbreitet ist. Darum haben diese Obstbäume oder Obststräucher — denn sie haben einen buschartigen Wuchs — auch ein anderes Aussehen als unsere Pflaumen. Sie bilden lange dünne Zweige, gleich wie der Pfirsich, und ähneln ihm auch im Laub. Ihre Blätter sind länglich, nicht rund, und haben eine hellgrüne Färbung wie die Blätter der Weiden. Im Frühjahr sind diese japanischen Pflaumen reich mit Blüten besetzt und bilden dann einen schonen Schmuck für jeden Garten. Allein die japanischen Pflaumen tragen auch Früchte, die von Kennern gerühmt werden. Von unseren Pflaumen sind diese Früchte im Geschmack sehr verschieden. Sie erinnern an den Pfirsich, übrigens sind auch bei ihnen die verschiedenen Sorten durchaus nicht gleich. Wie bei uns Hauspflaume, Reineclaude und Mirabelle sehr verschiedenen Geschmack besitzen, so ist dieses auch bei den einzelnen Sorten der Japaner der Fall. Die Früchte sind meist herzförmig, spitz, ihre Haut ist in der Regel gelb oder rot, ihr Fleisch gelb. Bei einer Sorte, welche Satsuma oder Blutpflaume heißt, ist das Fleisch dunkelrot, so dunkel wie bei keiner anderen blutfarbigen Obstsorte.

Von allen japanischen Pflaumensorten hat sich die Botanpflaume bei uns am meisten bewährt. Ihre fast runde, glänzende dunkelkirschrote Frucht hat ein weiches, saftiges, süßes und wohlschmeckendes Fleisch. Sie reift Mitte August. Wie alle japanischen Pflaumen, hält auch die Botan unseren Winter aus, sie ist sehr fruchtbar und macht keine größeren Ansprüche an den Boden als unsere alten eingebürgerten Pflaumen.

Erwähnt sei noch die Sorte Burbank. Sie ist, wie schon ihr Name sagt, keine reine japanische Sorte mehr. Denn Burbank ist einer der ersten Pflanzenzüchter Nordamerikas, dem die Vereinigten Staaten schon manche edle Obstsorte verdanken. Er hat auch durch Kreuzung der Japaner mit amerikanischen Sorten die nach ihm benannte Pflaume gezüchtet. In Amerika, besonders in Kalifornien, hat man überhaupt die japanische Pflaume mit großem Eifer aufgenommen, an dreißig Sorten sollen dort kultiviert werden. Schon vor einem Menschenalter gelangten die japanischen Pflaumen nach Amerika, sie haben also erst ziemlich spät den Weg zu uns gefunden. Wahrscheinlich lag das daran, daß man sie für zu empfindlich für unser Klima hielt. Wenn jetzt diese Obstpflanzen, nachdem ihr Gedeihen in Deutschland und der Wohlgeschmack ihrer Früchte von ersten Autoritäten anerkannt worden sind, trotzdem in weiteren Kreisen noch unbekannt sind, so mag das an der Langsamkeit liegen, mit der sich Neuheiten auf pflanzlichem Gebiete bei uns Bahn brechen. Vielleicht auch daran, daß wir genügend Pflaumensorten von verschiedenstem Geschmack besitzen. Freilich wird auch von ihnen außer den Zwetschen keine Sorte allgemein angebaut; Reineclauden, Mirabellen, Eierpflaumen finden sich, abgeschen von einigen bevorzugten Obstgegenden, meist nur in den Gärten der Liebhaber.